Sí, con unos anacroamigos tenemos una tertulia literaria.

Sí, leemos nuestros escritos y nos criticamos. Con amor.

Sí, también recomendamos lecturas.

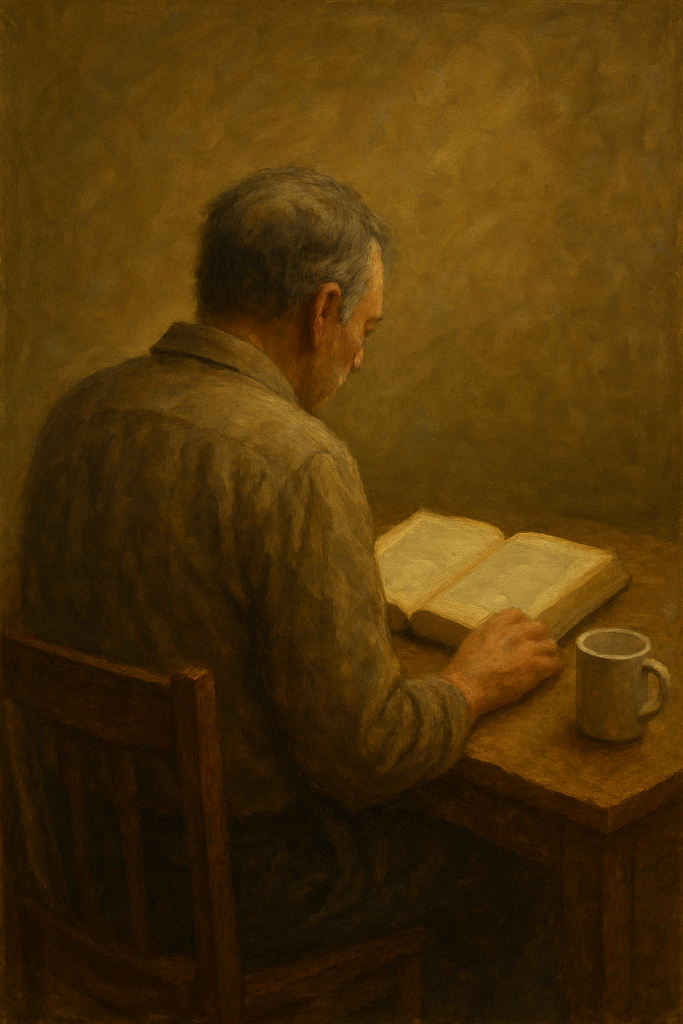

El gran escritor peruano y amigo Cristian Jara, el fin de semana pasado, me mostró lo que estaba leyendo. La balada de Holt, de Kent Haruf. “Está muy bien” me dice y su rostro no abre ni una rendija a un posible sarcasmo.

Si alguien como Cristian te recomienda un libro, hay que buscarlo y leerlo. No falla.

Entonces leo la Balada de Holt y ya en los primeros capítulos me suceden varias cosas. La primera es un aviso en mi cerebro en forma de pregunta, ¿Quién diantres es Kent Haruf?

Motor de búsqueda con IA:

Sus libros exploran la vida en las Grandes Llanuras (esto hizo que mi cerebro pensara en la gente de campo de mi Pampa añorada) y tratan temas de soledad y la condición humana.

Pero lo más importante que le sucede a mi yo lector, mientras lee esta no muy extensa novela, es algo distinto. Se atropellan torpes los recuerdos de mis días tocando standars de jazz en las calles del cerro Alegre, en Valparaíso. Y sobre todo un Standard, A child is born (que, además, mira por dónde, es tan Ad hoc con el libro) que muchas veces utilizo para explicar algo muy concreto de la lírica en la improvisación del jazz con mis alumnos.

A Child is Born se desarrolla sobre una progresión armónica (y melódica) que a priori podría pensarse como un tanto monótona, porque camina sobre unos compases de acordes muy similares hasta pegarte el cimbronazo en los últimos. Ahí, en ese sutil cambio reside para mí el corazón lírico del tema. Vienes prácticamente cantando lo mismo durante 23 compases y en los últimos 7 te provoca (y encima con una o dos notas) un temblor de alma que ni te cuento. Yo les comento a mis alumnos (últimamente a mi querido Sean) que el camino recorrido en esos 23 compases se torna más hermoso cuando tocamos esos últimos 7. Ahí entendemos el Todo, y es tan lindo, tan piel de gallina.

De la Balada de Holt salté directo a A Child is Born y de ahí a las empinadas cuestas del cerro Alegre. Dichosas jornadas en las que, nuevamente con mis anacronismos, me ganaba la vida tocando jazz en las calles y los bares junto a mis queridos Cristóbal Salvador Pérez Ruz y Valentín Bruno.

Volvamos a Haruf. Qué intensa es la sensación de descubrir. Qué preciosa.

Terminé Balada y enseguida empecé a leer Plainsong. Otra vez las mismas emociones, aunque en esta oportunidad, vislumbré además en su prosa cosas que me llevaron a Carver y también a Hemingway. ¡Grandioso! Que alguien me acerque tal vez a dos de mis autores norteños favoritos no tiene precio. Como en A child is born, Kent Haruf te mantiene en escenas que aparentemente no tienen conflicto, episodios donde un hombre arrea unas vacas junto a sus dos hijos y donde la luz (la luz, cómo ilumina el sol cada escena es muy importante para Haruf) alumbra sutil un perfil de un árbol, o un rincón del corral donde una vaca está nerviosa y en cualquier momento se puede convertir en un drama, porque el padre les advierte a los niños, porque los niños intuyen ahí un peligro latente y uno como lector también lo palpita, pero casi sin saberlo, a un nivel de conciencia de lector al que solo acceden maestros del arte, como Carver, como Hemingway. Como Haruf. (Hace unos meses también leí El Vigilante nocturno, de Louise Erdrich, con muchos puntos de encuentro con Haruf, aunque en un entorno de indígenas autóctonos de la América profunda).

También me sucede con Hoooper y esa forma tan suya de capturar la soledad en la vida cotidiana.

Pero hay algo más.

Cuando era pequeño, en mi Buenos Aires natal, al volver en el coche de mi padre, en un colectivo o en el tren, me sucedía algo extraño. A veces me quedaba ensimismado viendo algunas escenas urbanas. Estáticas postales de rincones oscuros, de barrios tristes y de sus momentos patéticos con calles mal iluminadas, de edificios anodinos, de alguna ventana en la que se podía intuir una cocina donde hervía una pava vieja. Entonces el coche arrancaba y a mí me quedaba una indescifrable sensación, una punzada, algo triste, pero a la vez bello, una contradicción, racionalizo ahora, entre el día espléndido que había pasado, la idea de una vida feliz, y la desolación de esa imagen. Me preguntaba en ese instante por las miles, millones de personas que viven en miles y millones de barrios y casas similares. ¿Cómo serían sus vidas? ¿Serían dichosos? ¿En esa imagen de barrio, de casa, de edificio lúgubre y solitario quiénes vivirían? ¿Y esa calma siniestra que se acumulada en la penumbra explotaría en algún momento como en los últimos 7 compases de A child is born?

Sospecho que escribo, que hago música, entre otras cosas, para responder a ese pequeño Ezequiel que a veces era asaltado por impactos filosóficos que ningún algoritmo podría explicar o adivinar. Pero es ahora que entiendo, leyendo a Haruf, de donde viene mi fascinación por autores como Carver, Edwar Hooper o el propio Kent Haruf.

Todos ellos, como también Thad Jones y su A child is born, tienen la capacidad de crear intensas atmosferas, clímax de piel de gallina, con detalles mínimos. De la misma forma en la que un callejón sucio y oscuro de la periferia porteña podía despertar en mi pecho un huracán de emociones.

Y sí, gracias Cristian, una vez más, por descubrirme bellezas de la literatura.

Y sí, gracias mundo por albergar tanta pena bella y tanta felicidad turbia.